“从 49 岁到 75 岁,我把半生都耗在了维权路上。多希望县委县政府和法院能真正坐下来,把我的事当成大事来管,让我在有生之年能看到公平正义。” 近日,75 岁...

疫情期间因公殉职,70岁父亲为儿寻求公正

疫情防控一线殉职,“48小时”能否成为工伤认定的“生死线”?

2019年新冠肺炎疫情暴发后,病毒的肆虐引发了广泛的公众担忧,社会各界对感染风险及其可能给家庭带来的影响深感忧虑。为有效遏制疫情蔓延,国家迅速采取了封控管理、人员流动管控等防控措施。当大多数民众处于居家防护的安全环境中时,无数一线工作者挺身而出,化身“无名英雄”,投身疫情防控工作,为公众筑牢安全防线。然而,部分英雄却不幸牺牲在岗位上,本文所聚焦的,便是2022年在疫情防控一线殉职的工作者——赵奇。

2022年,面对严峻的疫情形势,赵奇主动希望为社会防疫工作贡献力量。在疫情防控的关键时期,他于2022年1月24日通过山西众瑞人力资源管理有限公司(以下简称“山西众瑞人力”)签订《劳动合同书》,约定由该公司派遣至太原市万柏林区城乡综合行政执法大队,担任城市管理协管员,合同期限自2022年1月1日起至2023年12月31日止。2022年2月,太原市疫情突发,赵奇按照太原市万柏林区兴华街道办事处的统一部署,正式参与疫情防控工作。由于兴华街道地处繁华区域,管辖范围广,且老旧小区占比高、老年居民数量多,疫情防控任务艰巨、压力巨大。在万柏林区继小店区之后实施全面封控管理期间,防疫工作总量激增且人员严重紧缺,赵奇克服了夫妻双方均为社区及街道防疫工作人员、家中年幼子女无人照料的家庭困难,坚决服从街道安排,连续加班工作20余天。在此期间,他先后承担围挡封闭、全天候围挡巡查维护与修复、防疫物资转运、配合社区上门核酸检测、维护集中核酸检测现场秩序、隔离人员转运、夜间前往机场值班等多项重要任务。防疫工作期间,赵奇常面临高强度工作:白班时常加班至次日凌晨三四点,夜班结束后亦无法正常休息,频繁处于昼夜连轴转的工作状态,长期难以归家;夜间需连续完成4-5趟隔离人员转运任务,也曾连夜参与围挡封闭工作;在闷热天气下身着防护服作业,身体长期超负荷运转,休息时间被严重压缩。即便如此,赵奇始终坚守岗位,未有丝毫退缩,用实际行动诠释了“舍小家、为大家”的责任与担当。

然而,意外终究发生。2022年4月30日凌晨4时40分左右,赵奇在太原市万柏林区兴华中队疫情防控二楼办公室值夜班时突发晕倒,同事发现后立即拨打120急救电话,将其送往山西省心血管医院救治。经该院诊断,赵奇为脑干出血(属急危重症病种)。当日下午14时56分,赵奇以担架转运方式转至山西白求恩医院接受进一步治疗,该院长期医嘱单显示,2022年4月30日15时04分下达的医嘱内容为“重症监护、病危通知”。尽管医疗团队全力救治,赵奇仍于2022年5月20日抢救无效死亡。

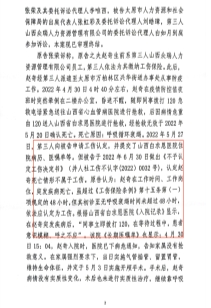

2022年5月27日,第三方山西众瑞人力向太原市人力资源和社会保障局(简称太原人社局)和申请工伤认定,并提交了山西白求恩医院住院病历、医嘱单等。但太原人社局于2022年6月30日做出《不予认定工伤决定书》,可是太原人社局认定赵奇死亡情形不属于工伤。

赵奇家属认为:赵奇在工作时间、工作岗位,突发疾病死亡,虽超过《工伤保险条例》第十五条第(一)项规定的48小时,但其初诊至无呼吸衰竭时间未超过48小时,依法应认定为工伤。

太原人社局不认可工伤,“他是在工作时间、工作岗位突发疾病,就算最终离世超过48小时,可从初诊到出现呼吸衰竭,明明没超过这个时间!”张女士无法接受这个结果,她坚信丈夫的牺牲与防疫工作的高强度直接相关,遂决定通过法律途径为丈夫讨回公道,一审判决如下:

一审阶段,山西省太原市杏花岭区人民法院经审理认为:赵奇的脑干出血系长期过度劳累引发,最终导致呼吸衰竭死亡,其病情与防疫工作强度存在直接因果关系,符合《工伤保险条例》中“因工致伤”的核心要件。最终,一审判决支持了张女士的诉求,认可赵奇的死亡属于工伤。

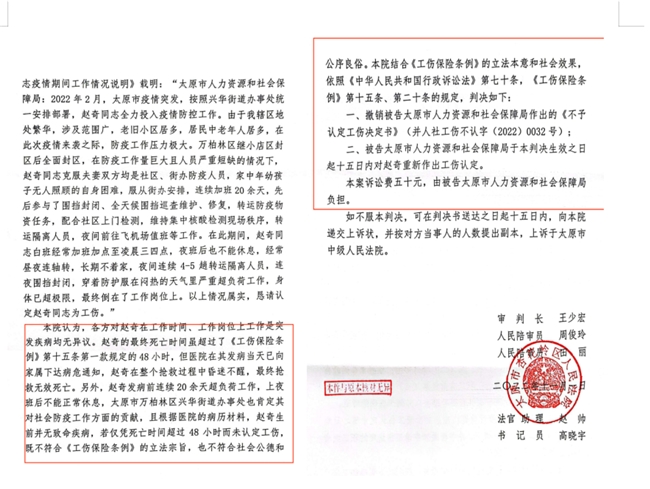

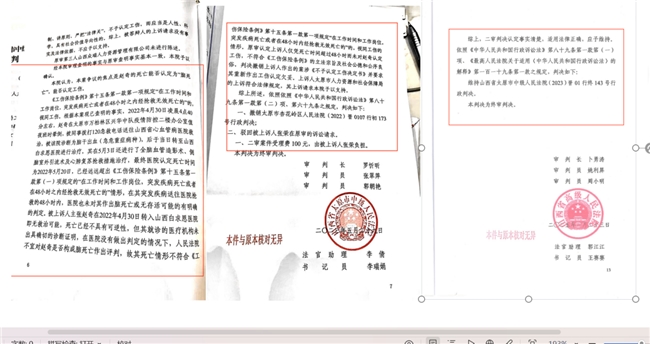

本以为正义就此降临,可太原人社局随即提起上诉,案件进入二审。令人意外的是,二审法院却撤销了一审判决,驳回了张女士的全部诉求。不服判决的张女士再次向山西省高级人民法院申请再审,可再审结果与二审如出一辙,高院以“突发疾病死亡视同工伤,必须同时满足工作时间、工作岗位、48小时内抢救无效死亡三个条件,缺一不可”为由,维持了此前的判决。

面对这样的结果,张女士既委屈又不解:赵齐从4月30日凌晨4时晕倒,到当日15时04分被下达病危通知,期间明明未超过48小时;主治医生薛医生也明确表示,赵奇在48小时内已无存活可能,家属坚持治疗、医疗介入只是为了延续生命体征。在现代医疗技术下,通过专业手段维持生命体征并非难事,难道仅仅因为家属不愿放弃,就要否定丈夫的因公牺牲?根据《工伤保险条例》第十四条第一项的规定,在工作时间和工作地点因工作原因受到的伤害应当认定为工伤。而《工伤保险条例》第十五条第二项则着重强调维护公共利益,将见义勇为行为视同工伤。具体到赵奇的情况,他因致力于社会公众安全而过度劳累致死,符合上述条款的精神。

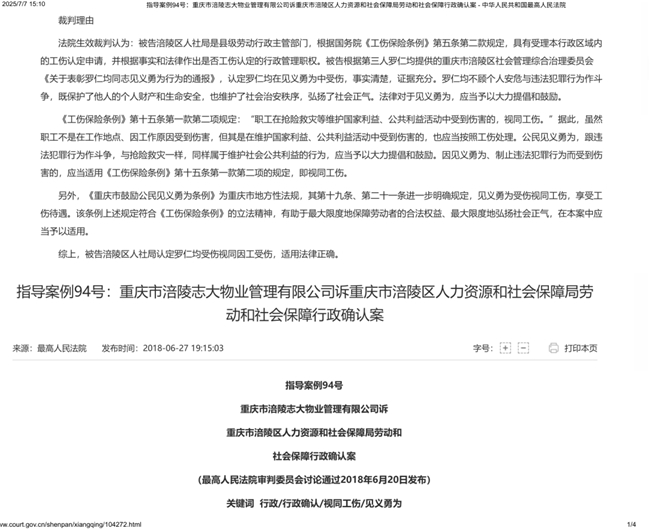

事实上,最高人民法院在(2017)最高法行申3687号判决中早已明确:“若患者在48小时内已无存活可能,仅因家属坚持或医疗介入延长生命体征,不应机械排除工伤认定。”并且在最高法的指导案例中为维护公共利益受到伤害被视为见义勇为视同工伤。

同样是维护社会公共利益受到伤害,为什么赵奇因公殉职还不能视为工伤呢?张女士始终想不通:如果因为家属的“不放弃”,就要剥夺丈夫被认定为工伤的资格,这难道不是在传递“放弃救治才能维权”的扭曲价值观?

在此,我们恳请相关部门、上级领导能够关注这起案件,重新审视“48小时”条款的适用边界,结合案件的实际情况与医学证据,依法依规重新审理,为赵齐正名,为家属主持公道。毕竟,律法的本质是守护正义与温情,不该让“机械执法”凉了人心,更不该让挺身而出的英雄“白白牺牲”。